Digitale Ausgabe – Transversalkommentar

Transversalkommentar 20

Das Wissen der Künste

Die Funktionen der Bilder in Humboldts Welt

Bildformen des Wissens

Formkraft und Bildvermögen

Die Zweckmäßigkeit der Natur für das ästhetische Urteil

Fiktive Gemälde und ihre naturphilosophische Auslegung: „Die Lebenskraft oder der rhodische Genius“

Monumente von Kultur und Natur in Bild und Text

Pflanzen, Tiere, Landschaften

Zur Ästhetik der Landschaft

Abbildungen

- Abb. 1: Tafel 4, „Ponts naturels d’Icononzo“. Dessiné d’après une esquisse de M.r de Humboldt, et Gravé par Gmelin à Rome. De l’Imprimerie de Langlois. [Schwarzweiß.] Wie alle nachfolgenden Abbildungen aus Humboldts Vues des Cordillères photographiert von Hans Grunert, Bern.

- Abb. 2: Tafel 5, „Passage du Quindiu, dans la Cordillère des Andes“. Dessiné d’après une Esquisse de M.r de Humboldt par Koch à Rome. Gravé par Duttenhofer à Stuttgard. De l’Imprimerie de Langlois. [Querformat, schwarzweiß.], Vues des Cordillères.

- Abb. 3: Johann Friedrich Waldeck, The Artist Carried in a Sillero Over the Chiapas from Palenque to Ocosingo, Mexico, Ca. 1833, Öl auf Holz, Princeton University Art Museum.

- Abb. 4: Johann Moritz Rugendas, Negres a fond de calle (Navio negreiro), Ca. 1830, 35.50 x 51.30 cm, Museo Itaú Cultural, São Paolo, Brasil.

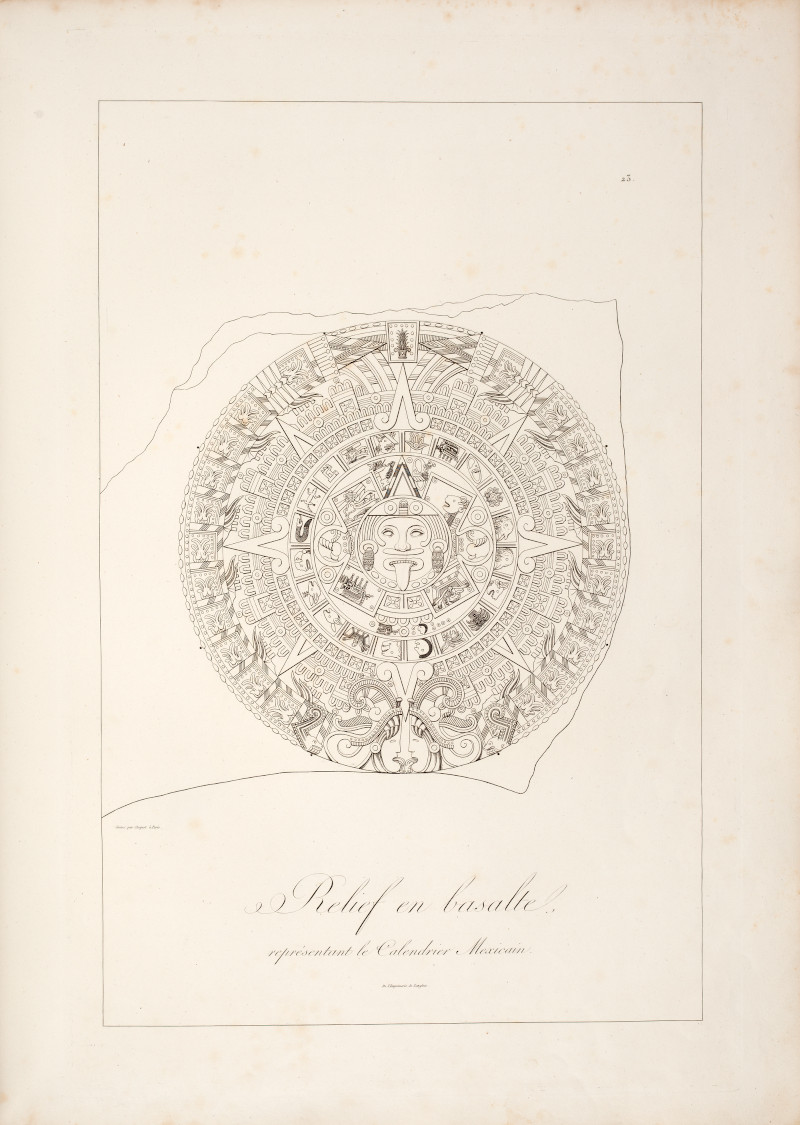

- Abb. 5: Tafel 23, „Relief en basulte représentant le Calendrier Mexicain. Gravé par Cloquet à Paris. De l’Imprimerie de Langlois. [Eigentlich: basalte.] [Schwarzweiß.], Vues des Cordillères.

- Abb. 6: Carl Nebel, La Piràmide de Papantla, Lithographie von Lemercier und Frederic Mialhe, 25, 2 x 36,3 cm, aus Carl Nebel, Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus intéressante du Mexique par C. Nebel, Architecte. 50 Planches Lithographiées avec texte explicatif, Paris: Chez M. Moench, imprimé chez Paul Renouard; 1836.

- Abb. 7: Friedrich Georg Weitsch, Humboldt im Urwald, 1806, Öl auf Leinwand, 126 x 92,5 cm, Alte Nationalgalerie, Berlin.

- Abb. 8: Frédéric de Clarac, Comte de Clarac, Forêt vierge du Brésil, 1819, Aquarell und Feder, Musée du Louvre, Paris, aus Jenns E. Howoldt, und Uwe M. Schneede (Hrsg.), Expedition Kunst. Die Entdeckung der Natur von C.D. Friedrich bis Humboldt, Hamburg: Dölling und Galitz 2002, S. 198.

- Abb. 9: Frederic Edwin Church, Chimborazo, 1864, Öl auf Leinwand, 121,9 x 213,4 cm, Huntington Library and Art Gallery, San Marino, CA, USA.

- Abb. 10: Tafel 25, „Le Chimborazo vu depuis le Plateau de Tapia”. Dessiné par Thibaut, d’après une esquisse de M.r de Humboldt. Gravé par Bouquet. De l’Imprimerie de Langlois. [Doppelseite.], Vues des Cordillères.

- Abb. 11: Friedrich Georg Weitsch, Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland am Fuß des Vulkans Chimborazo, 1806, Öl auf Leinwand, 163 x 226 cm, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.

Bibliographie

- Hanno Beck und Wolfgang-Hagen Hein, Humboldts Naturgemälde der Tropenländer und Goethes ideale Landschaft. Zur ersten Darstellung der Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, Stuttgart: Brockhaus 1989.

- Hartmut Böhme, Natur und Figur. Goethe im Kontext, Paderborn: Fink 2016.

- Tobias Cheung, Res vivens. Agentenmodelle organischer Ordnung 1600–1800, Freiburg/Breisgau: Rombach 2008.

- Tobias Cheung, Organismen. Agenten zwischen Innen- und Außenwelten 1780–1860. Bielefeld: Transcript 2014.

- Ottmar Ette, Ute Hermanns, Bernd M. Scherer und Christian Suckow (Hrsg.), Alexander von Humboldt – Aufbruch in die Moderne, Berlin: Akademie 2001.

- Ottmar Ette, Weltbewußtsein. Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt einer anderen Moderne, Weilerswist: Velbrück 2002.

- Johann Wolfgang von Goethe, Sämtliche Werke nach Epochen seines Schaffens, Münchner Ausgabe, Bd. 17: Wilhelm Meisters Wanderjahre, Maximen und Reflexionen, hrsg. von Louis Gonthier-Fink und Karl Richter, München: Hanser 1991.

- Johann Gottfried Herder, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit [1784–1791], hrsg. von Martin Bollacher, Frankfurt/Main: Deutscher Klassiker Verlag 1989.

- Bettina Heyʼl, Das Ganze der Natur und die Differenzierung des Wissens. Alexander von Humboldt als Schriftsteller, Berlin: de Gruyter 2007.

- Jenns E. Howoldt, und Uwe M. Schneede (Hrsg.), Expedition Kunst. Die Entdeckung der Natur von C.D. Friedrich bis Humboldt, Hamburg: Dölling und Galitz 2002.

- Alexander von Humboldt, Ideen zu einer Physiognomik der Gewächse, Tübingen: Cotta 1806.

- Alexander von Humboldt, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen, nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, Tübingen: Cotta 1807.

- Alexander von Humboldt, Goethes Briefwechsel mit Wilhelm und Alexander von Humboldt, hrsg. von Ludwig Geiger, Berlin: Bondy 1909.

- Alexander von Humboldt, Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas, hrsg. von Oliver Lubrich und Ottmar Ette, Frankfurt/Main: Eichborn 2004.

- Alexander von Humboldt, Das graphische Gesamtwerk, hrsg. von Oliver Lubrich unter Mitarbeit von Sarah Bärtschi, Darmstadt: Lambert Schneider 42017.

- Alexander von Humboldt, Bilderwelten. Die Zeichnungen aus den amerikanischen Tagebüchern, München, hrsg. von Ottmar Ette und Julia Maier, London, New York, NY: Prestel 2018.

- Ilse Jahn und Fritz G. Lange (Hrsg.), Die Jugendbriefe Alexander von Humboldts 1787–1799, Berlin: Akademie 1973.

- Immanuel Kant, Kant’s gesammelte Schriften, Abth. 3: Kant’s handschriftlicher Nachlaß, Bd. 3: Logik, hrsg. von der Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: Reimer 1914.

- Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft [1781/1787], hrsg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1979.

- Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft [1790/1799], hrsg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1979.

- Walter H. Lack, Alexander von Humboldt und die botanische Entdeckung Amerikas, München, London, New York: Prestel 2009, neu: 2018.

- Renate Löschner, „Humboldts Naturbild und seine Vorstellung von künstlerisch-physiognomischen Landschaftsbildern“, in: Karl-Heinz Kohl (Hrsg.), Mythen der Neuen Welt. Zur Entdeckungsgeschichte Lateinamerikas, Berlin: Frölich und Kaufmann 1982, S. 245–254.

- Renate Löschner, Johann Moritz Rugendas in Mexico. Ein Maler aus dem Umkreis von Alexander von Humboldt, Berlin: Ibero-Amerikanisches Institut 1992.

- Oliver Lubrich und Ottmar Ette, „Die Reise durch eine andere Bibliothek. Nachwort“, in: Alexander von Humboldt, Ansichten der Kordilleren und Monumente der eingeborenen Völker Amerikas, hrsg. von Oliver Lubrich und Ottmar Ette, Frankfurt/Main: Eichborn 2004, S. 407–422.

- Carl Nebel, Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus intéressante du Mexique, Paris: Moench 1836.

- Ernst Osterkamp, Im Buchstabenbilde. Studien zum Verfahren Goethescher Bildbeschreibungen, Stuttgart: Metzler 1991.

- Valeska von Rosen, „Die Enargeia des Gemäldes. Zu einem vergessenen Inhalt des ‚Ut-pictura-poesis‘ und seiner Relevanz für das cinquecenteske Bildkonzept“, in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft 27 (2000), S. 171–208.

- Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, „Ueber das Verhältniß der bildenden Künste zu der Natur“ [1807], in: Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Schriften von 1806–1813, Darmstadt: WBG 1974 [1861], S. 233–273.

- Friedrich Schiller, „Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen“, in: Friedrich Schiller: Sämtliche Werke, Band 5, hrsg. von Herbert G. Göpfert, München: Hanser 91993, S. 570–669.

- Uta Steinhardt, Oswald Blumenstein und Heiner Barsch, Lehrbuch der Landschaftsökologie, Heidelberg: Spektrum 22012.

- Jakob von Uexküll, Umwelt und Innenwelt der Tiere, Berlin: Springer 1909.

- Jakob von Uexküll, Bedeutungslehre, Leipzig: Barth 1940.

- Jakob von Uexküll, Theoretische Biologie, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1973.

- Khristaan D.Villela und Mary E. Miller (Hrsg.), The Aztec Calendar Stone, Los Angeles, CA: Getty Research Institute 2010.

- Rolf Wedewer, Landschaftsmalerei zwischen Traum und Wirklichkeit. Idylle und Konflikt, Köln: DuMont 1980.

- Petra Werner, Himmel und Erde. Alexander von Humboldt und sein Kosmos, Berlin: Akademie 2004.

- Petra Werner, „Himmelsblau. Bemerkungen zum Thema ‚Farben‘ in Humboldts Alterswerk ‚Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung‘“, in: Humboldt im Netz 7:12 (2006), S. 83–96.

- Petra Werner, „‚In der Naturgeschichte etwas Höheres suchen‘. Zu Humboldts Konzept der Pflanzengeographie, in: Humboldt im Netz 16:30 (2015), S. 84–98.