Digitale Ausgabe – Transversalkommentar

Transversalkommentar 13

Kolonialismus

Gesamtwerk

Das antike Paradigma

Die Dialektik des Kolonialismus

Corpus

Geschichte des Kolonialismus

Kolonien

Entkolonisierte Länder

Neokolonialismus und Globalisierung

Demographie, Kartographie, Archäologie

Kritik

Forschung

Rezeption

Perspektiven

Abbildungen

- Abb. 1: Ausschnitt des Frontispizes von Humboldts Altlas géographique et physique des régions équinoxiales du Nouveau Continent (1815). © Universitätsbibliothek Bern, Signatur PW 79: 1:2; fotografiert von Hans Grunert.

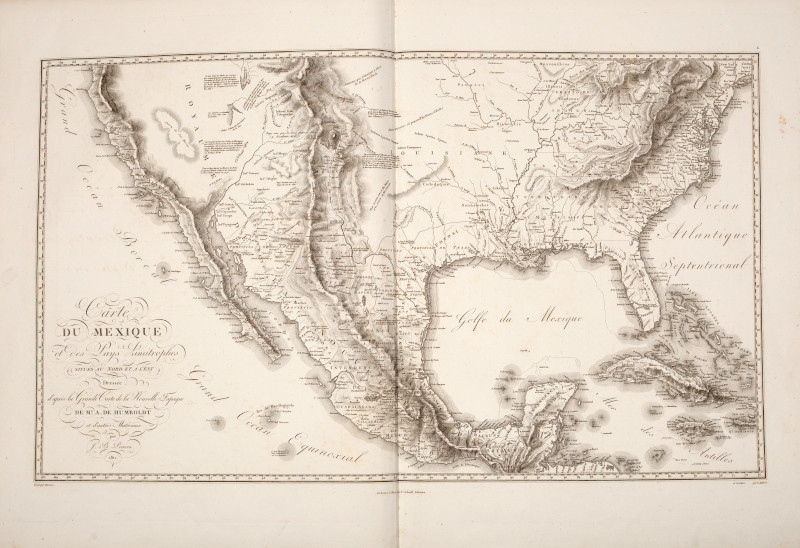

- Abb. 2: „Carte du Mexique et des Pays Limitrophes situés au nord et à l’est […]“ aus Humboldts Atlas géographiqe et physique du royaume de la Nouvelle-Espagne (1808–1811). © Universitätsbibliothek Bern, Signatur MUE Kp I 50:3; fotografiert von Hans Grunert.

- Abb. 3: Titel „Feldpostausgabe“ Alexander von Humboldt, In den Urwäldern und Llanos von Südamerika, Köln: Schaffstein 1942.

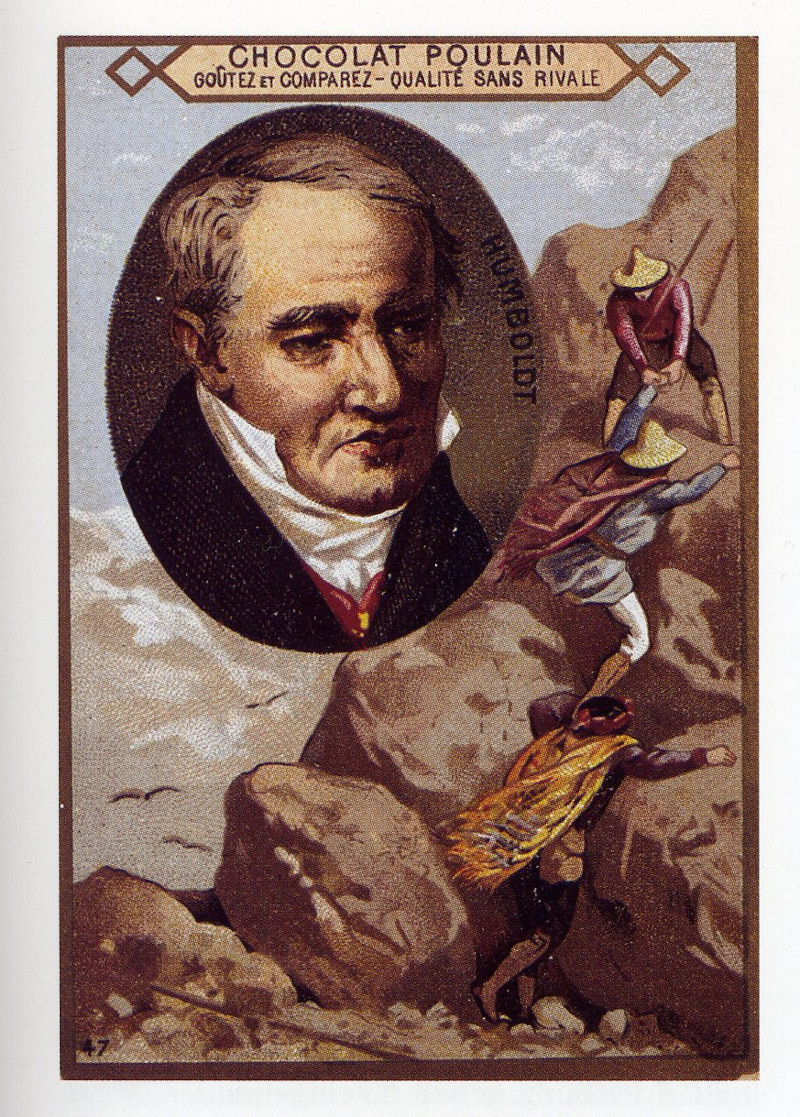

- Abb. 4: Schokoladenwerbung (Chocolat Poulain. Goûtez et comparéz – qualité sans rivale, mit Porträt von Humboldt.

- Abb. 5–6: Zigarettenpackung (Vorder- und Rückseite) der Marke F.& J. Smith’s, Nr. 41/50 aus der Serie Famous Explorers (1911) mit Porträt und Kurzvita von Humboldt. © Digital Collections, New York Public Library, Online unter digitalcollections.nypl.org (03.05.2021).

Bibliographie

- Benedict Anderson, „Census, Map, Museum“, in: Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, London, New York, NY: Verso 1991 [zuerst 1983|, S. 163–185.

- Aaron Arrowsmith, A New Map of Mexico and Adjacent Provinces, compiled from original documents, London: Arrowsmith 1810.

- Bill Ashcroft, Gareth Griffiths und Helen Tiffin, The Empire Writes Back. Theory and Practice in Post-Colonial Literatures, London, New York, NY: Taylor and Francis 2001 (1989).

- Hanno Beck, „Alexander v. Humboldt. Kartograph der Neuen Welt“, in: Detlef Haberland, Wolfgang Hinrichs und Clemens Menze (Hrsg.), Die Dioskuren. Annäherungen an Leben und Werk der Brüder Humboldt im Jahr der 200. Wiederkehr des Beginns der amerikanischen Forschungsreise Alexander v. Humboldts, Band 2, Mannheim: Humboldt-Gesellschaft 2000, S. 45–68.

- Alfredo Bosi, Dialética da colonização, São Paulo: Companhia das Letras 42009 [zuerst 1992].

- Eoin Bourke, „‚Der zweite Kolumbus?‘ Überlegungen zu Alexander von Humboldts Eurozentrismus“, in: Anne Fuchs, Theo Harden und Eva Juhl (Hrsg.), Reisen im Diskurs. Modelle der literarischen Fremderfahrung von den Pilgerberichten bis zur Postmoderne, Heidelberg: Winter 1995, S. 137–151.

- Rex Clark und Oliver Lubrich (Hrsg.), Cosmos and Colonialism. Alexander von Humboldt in Cultural Criticism, New York, NY, Oxford: Berghahn 2012.

- Rex Clark und Oliver Lubrich (Hrsg.), Transatlantic Echoes. Alexander von Humboldt in World Literature, New York, NY, Oxford: Berghahn 2012.

- Hans Christoph Buch, Die Scheidung von San Domingo. Wie die Negersklaven von Haiti Robespierre beim Wort nahmen, Berlin: Wagenbach 1976.

- Hans Christoph Buch, „Humboldts Schweigen zu Haiti“, in: Lettre 104 (2014), S. 124.

- Cristóbal Colón, Libro de las Profecías, hrsg. von Juan Fernández Valverde, Madrid: Alianza 1992.

- Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens, hrsg. von Otto Schönberger, Stuttgart: Reclam 1994.

- Gerhard Engelmann, Alexander von Humboldts kartographische Leistung, Leipzig: Bibliographisches Institut 1970.

- Hans Magnus Enzensberger, „A. v. H. (1769–1859)“, in: Hans Magnus Enzensberger, Mausoleum. Siebenunddreißig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts, Frankfurt/Main: Suhrkamp 1975, S. 56–58.

- Ottmar Ette, „Entdecker über Entdecker: Alexander von Humboldt, Cristóbal Colón und die Wiederentdeckung Amerikas“, in: Titus Heydenreich (Hrsg.), Columbus zwischen zwei Welten. Historische und literarische Wertungen aus fünf Jahrhunderten, Frankfurt/Main: Vervuert 1992, S. 401–439.

- Ottmar Ette, Alexander von Humboldt und die Globalisierung, Frankfurt/Main: Insel 2009.

- Ottmar Ette und Oliver Lubrich, „Die andere Reise durch das Universum“, in: Alexander von Humboldt, Kosmos. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, hrsg. von Ottmar Ette und Oliver Lubrich, Frankfurt/Main: Die Andere Bibliothek 2004, S. 905–935.

- Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, Bogotá: La oveja negra 1989.

- Antonello Gerbi, La disputa del Nuovo Mondo. Storia di una polemica, 1750–1900, Mailand, Neapel: Ricciardi 1955.

- Horst Gründer (Hrsg.), „…da und dort ein junges Deutschland gründen“: Rassismus, Kolonien und kolonialer Gedanke vom 16. bis zum 20. Jahrhundert, München: dtv 1999.

- Frank Holl, „Alexander von Humboldt – ‚Geschichtsschreiber der Kolonien‘“, in: Ottmar Ette und Walther L. Bernecker (Hrsg.), Ansichten Amerikas. Neuere Studien zu Alexander von Humboldt, Frankfurt/Main: Vervuert 2001, S. 51–78.

- Erich Honecker, „Humboldts Andenken lebt im Kampf der Völker“, in: Erich Honecker, Reden und Aufsätze, Band 8, Berlin (DDR): Dietz 1983, S. 239–240.

- Alexander von Humboldt, Versuch über den politischen Zustand des Königreichs Neu-Spanien, Band 1, bearbeitet vom Verfasser selbst, Tübingen: Cotta 1809.

- Alexander von Humboldt, Cosmos. Essai d’une description physique du monde, 4 Bände, 1846–1859, Band 1, übersetzt von H. Faye, Paris: Gide 1846.

- Alexander von Humboldt, Lettres américaines d’Alexandre de Humboldt (1798–1807), hrsg. von E. T. Hamy, Paris: Guilmoto [1905].

- Alexander von Humboldt, In den Urwäldern und Llanos von Südamerika, hrsg. von Hans Wohlbold, Köln: Schaffstein 1942.

- Alexander von Humboldt, Lateinamerika am Vorabend der Unabhängigkeitsrevolution, übers. und hrsg. von Margot Faak, Berlin (DDR): Akademie 1982.

- Alexander von Humboldt, Reise auf dem Río Magdalena, durch die Anden und Mexico, transkribiert von Gisela Lülfing und Margot Faak, übers. und hrsg. von Margot Faak, 2 Bände, Berlin (DDR): Akademie 1986/1990.

- Alexander von Humboldt, Briefe aus Amerika 1799–1804, hrsg. von Ulrike Moheit, Berlin: Akademie 1993.

- Alexander von Humboldt, Reise durch Venezuela, transkibiert von Gisela Lülfing und Margot Faak, übers. und hrsg. von Margot Faak, Berlin: Akademie 2000.

- Alexander von Humboldt, Das große Lesebuch, hrsg. von Oliver Lubrich, Frankfurt/Main: Fischer 2009.

- Alexander von Humboldt, Zentral-Asien, nach der Übersetzung Wilhelm Mahlmanns aus dem Jahr 1844 neu bearbeitet und hrsg. von Oliver Lubrich, Frankfurt/Main: Fischer 2009.

- Alexander von Humboldt, Ueber die künftigen Verhältnisse von Europa und Amerika. Politische und historiographische Schriften zur Neuen Welt, hrsg. von Oliver Lubrich, Hannover: Wehrhahn 2010.

- Günter Kahle, „Simón Bolívar und Alexander von Humboldt“, in: Günter Kahle,Simón Bolívar und die Deutschen, Berlin: Reimer 1980, S. 39–49.

- Tobias Kraft, Figuren des Wissens bei Alexander von Humboldt. Essai, Tableau und Atlas im amerikanischen Reisewerk, Berlin: de Gruyter 2014.

- Enrique Krauze, „Humboldt y México: un amor correspondido“, in: Vuelta 18:212 (1994), S. 21–24.

- Heinz Krumpel, „Die Bedeutung Alexander von Humboldts für das mexikanische Bewußtsein“, in: Heinz Krumpel, Die deutsche Philosophie in Mexiko. Ein Beitrag zur interkulturellen Verständigung seit Alexander von Humboldt, Berlin: Lang 1999, S. 71–115.

- Karen Lisboa, „‚Die Welt zwischen den Wendekreisen‘. Alexander von Humboldt und deutsche Brasilienreisende zu Beginn des 19. Jahrhunderts“, in: Oliver Lubrich und Christine A. Knoop (Hrsg.), Cumaná 1799. Alexander von Humboldt’s Travels between Europe and the Americas, Bielefeld: Aisthesis 2013, S. 309–338.

- Hugo Loetscher, „Humboldt und die Rehabilitierung eines Kontinentes“, in: Du 30 (1970), S. 666.

- Oliver Lubrich, „‚Wie antike Bronzestatuen‘. Zur Auflösung des Klassizismus in Alexander von Humboldts amerikanischem Reisebericht“, in: arcadia 35:2 (2000), S. 176–191.

- Oliver Lubrich, „‚A la manera de los beduinos‘. Alejandro de Humboldt ‚orientaliza‘ a América“, übers. von Aníbal Campos, in: Casa de las Américas 232 (2003), S. 11–29.

- Oliver Lubrich, „In the Realm of Ambivalence: Alexander von Humboldt’s Discourse on Cuba“, in: German Studies Review 26:1 (2003), S. 63–80.

- Oliver Lubrich, „‚Überall Ägypter‘. Alexander von Humboldts orientalistischer Blick auf Amerika“, in: Germanisch-Romanische Monatsschrift 54:1 (2004), S. 19–39.

- Oliver Lubrich, „Vom Guckkasten zum Erlebnisraum. Alexander von Humboldt und die Medien des Reisens“, in: figurationen 2 (2007), S. 47–66.

- Oliver Lubrich, „Die andere Reise des Alexander von Humboldt“, in: Alexander von Humboldt, Zentral-Asien, hrsg. von Oliver Lubrich, Frankfurt/Main: Fischer 2009, S. 845–885.

- Oliver Lubrich, „Kolonien, Karten und Kanäle. Alexander von Humboldt als Historiker und politischer Publizist“, in: Alexander von Humboldt, Ueber die künftigen Verhältnisse von Europa und Amerika. Politische und historiographische Schriften zur Neuen Welt, hrsg. von Oliver Lubrich, Hannover: Wehrhahn 2010, S. 145–169.

- Oliver Lubrich, „Das Wuchern der Imperien. Alexander von Humboldts Kosmos als postkoloniale Theorie“, in: Gabriele Dürbeck und Axel Dunker (Hrsg.), Postkoloniale Germanistik. Bestandsaufnahme, theoretische Perspektiven, Lektüren, Bielefeld: Aisthesis 2014, S. 193–222.

- Oliver Lubrich, „Reiseliteratur als Experiment“, in: Zeitschrift für Germanistik, 24:1 (2014), S. 36–54.

- Oliver Lubrich, „Reisen in Diktaturen. Internationale Autoren im ‚Dritten Reich‘“, in: Michaela Holdenried, Alexander Honold und Stefan Hermes (Hrsg.), Reiseliteratur der Moderne und Postmoderne, Berlin: Schmidt 2017, S. 35–47.

- Oliver Lubrich, „Postkolonialismus 1847“, in: Eva Wiegmann (Hrsg.), Diachrone Interkulturalität, Heidelberg: Winter 2018, S. 207–231.

- Oliver Lubrich, „Von der ersten bis zur letzten Veröffentlichung. Alexander von Humboldts ‚Sämtliche Schriften‘ in der ‚Berner Ausgabe‘“, in: Zeitschrift für Germanistik, 28:1 (2018), S. 119–130.

- Oliver Lubrich, „Forscher in Fürstennähe: Humboldt in Sibirien“, in: Alexander von Humboldt, Die Russland-Expedition. Von der Newa bis zum Altai, München: Beck 2019, S. 185–203.

- Charles Minguet, Alexandre de Humboldt, historien et géographe de l’Amérique espagnole (1799–1804), Paris: Maspero 1995 [zuerst 1958].

- V. Y. Mudimbe, „The Power of the Greek Paradigm”, in: V. Y. Mudimbe, The Idea of Africa, Bloomington, IN: Indiana University Press 1994, S. 71–104.

- Edmundo O’Gorman, La invención de América, México: Fondo de cultura económica 1958.

- Juan Ortega y Medina, „Estudio Preliminar“, in: Alejandro de Humboldt, Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, übers. von Vicente González Arnao, hrsg. von Juan A. Ortega y Medina, México: Porrúa 1966, S. VII-LIII.

- Jean Meyer, Jean Tarrade, Annie Rey-Goldzeiguer und Jacques Thobie; Charles-Robert Ageron, Catherine Coquery-Vidrovitch, Gilbert Meynier und Jacques Thobie, Histoire de la France coloniale, 2 Bände, Paris: Colin 1991.

- Rodrigo Quesada Monge, „Humboldt, Bolívar y Marx: encuentros y desencuentros“, in: Casa de las Américas 216 (1999), S. 5–15.

- Mary Louise Pratt, „Alexander von Humboldt and the reinvention of América“, in: Mary Louise Pratt, Imperial Eyes. Travel Writing and Transculturation, London, New York, NY: Routledge 1992, S. 111–143 (Anmerkungen: S. 239–242).

- Sandra Rebok, „Alexander von Humboldt’s perceptions of colonial Spanish America“, in: Dynamis 29 (2009), S. 49–72.

- Sandra Rebok, „La Révolution de Haïti vue par deux personnages contemporains: Le scientifique prussien Alexander von Humboldt et l’homme d'état américain Thomas Jefferson“, in: French Colonial History 10 (2009), S. 75–95.

- Nicolaas Rupke, Alexander von Humboldt. A Metabiography, Chicago, IL, London: University of Chicago Press 2008 [2005].

- Edward W. Said, Orientalism, New York: Vintage 1994 [1978].

- Ingo Schwarz (Hrsg.), Alexander von Humboldt und die Vereinigten Staaten von Amerika. Briefwechsel, Berlin: Akademie 2004.

- Seneca, Medea, lateinisch/deutsch, übers. und hrsg. von Bruno W. Häuptli, Stuttgart: Reclam 1993.

- Sabine Wilke, „Von angezogenen Affen und angekleideten Männern in Baja California: Zu einer Bewertung der Schriften Alexander von Humboldts aus postkolonialer Sicht“, in: German Studies Review 34 (2011), S. 287–304.

- Susanne Zantop, „Dialectics and Colonialism: The Underside of the Enlightenment“, in: W. Daniel Wilson, Robert C. Holub (Hrsg.), Impure Reason. Dialectic of Enlightenment in Germany, Detroit, MI: Wayne State University Press 1993, S. 301–321.

- Susanne Zantop, „Der deutsche Kolumbus“, in: Susanne Zantop, Kolonialphantasien im vorkolonialen Deutschland (1770–1870), Berlin: Schmidt 1999, S. 191–197.

- Michael Zeuske, „Alexander von Humboldt – ein Kantianer? Sein Verhältnis zu Sklaverei, Kolonialismus und Menschenrechten in Spanisch-Amerika“, in: Berthold Lange (Hrsg.), Menschenrechte und ihre Grundlagen im 21. Jahrhundert – Auf dem Wege zu Kants Weltbürgerrecht, Würzburg: Ergon 2010, S. 85–92.