Digitale Ausgabe – Transversalkommentar

Transversalkommentar 4

Mehrsprachigkeit und Übersetzung

Leben und Schreiben zwischen den Sprachen

Übersetzungen der Buchpublikationen

Die Selbstübersetzung von 1807

Übersetzungen der Schriften: Überblick

Übersetzungen der Schriften: Einzelne Aspekte

Forschung und Rezeption

Weitere Perspektiven

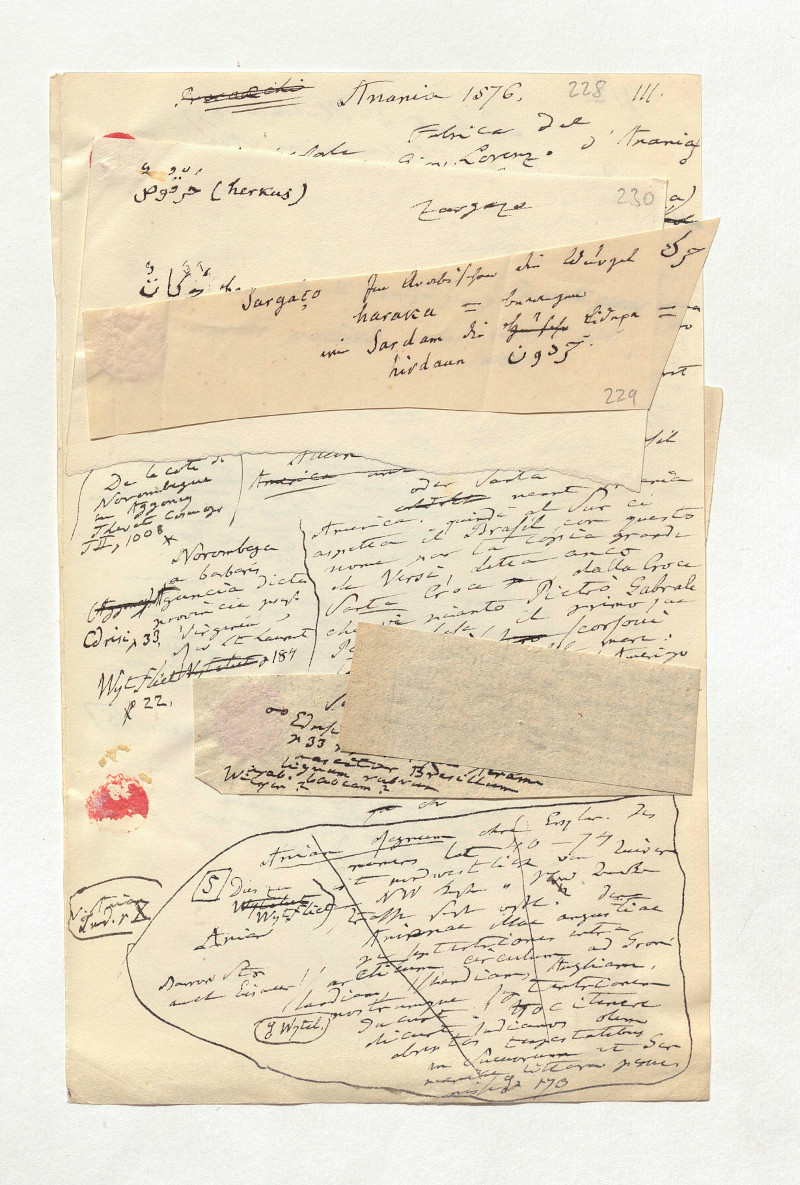

Abbildung

Bibliographie

- Doris Bachmann-Medick, Cultural Turns. Neuorientierung in den Kulturwissenschaften, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2006.

- Sarah Bärtschi, Layered Reading. Wie kann man das Gesamtwerk eines Autors lesen? Quantitative und qualitative Methoden am Beispiel der unselbständigen Schriften Alexander von Humboldts, Dissertation, Universität Bern 2018.

- Susan Bassnett, „The Self-Translator as Rewriter“, in: Anthony Cordingley (Hrsg.), Self-Translation. Brokering Originality in Hybrid Culture, London: Bloomsbury 2013, S. 13–25.

- Hanno Beck, „Zu dieser Ausgabe der ,Schriften zur Geographie der Pflanzen‘“, in: Alexander von Humboldt, Studienausgabe, hrsg. von Hanno Beck, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1989, Band 1, S. 287–328.

- Hanno Beck, „Zu dieser Ausgabe des amerikanischen Reiseberichts“, in: Alexander von Humboldt, Studienausgabe, hrsg. von Hanno Beck, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1997, Band 2, Teilband 3, S. 371–489.

- Kurt-R. Biermann und Ingo Schwarz, „Der polyglotte Alexander von Humboldt“, in: Mitteilungen der Alexander von Humboldt-Stiftung 69 (1997), S. 39–44.

- David Blankenstein, Ulrike Leitner, Ulrich Päßler und Bénédicte Savoy (Hrsg.), „Mein zweites Vaterland“. Alexander von Humboldt und Frankreich, Berlin, Boston, MA: de Gruyter 2015.

- Henry G. Bohn, „Preface by the publisher“, in: Alexander von Humboldt, Views of Nature, London: Bohn 1850, Band 1, S. V–VIII.

- Anne-Marie Chabrolle-Cerretini, La vision du monde de Wilhelm von Humboldt. Histoire d’un concept linguistique, Lyon: ENS éditions 2007.

- Ottmar Ette, „Von Surrogaten und Extrakten: Eine Geschichte der Übersetzungen und Bearbeitungen des amerikanischen Reisewerks Alexander von Humboldts im deutschen Sprachraum“, in: Karl Kohut, Dietrich Briesemeister und Gustav Siebenmann (Hrsg.), Deutsche in Lateinamerika – Lateinamerika in Deutschland, Frankfurt/Main: Vervuert 1996, S. 98–126.

- Ottmar Ette, Weltbewußtsein. Alexander von Humboldt und das unvollendete Projekt einer anderen Moderne, Weilerswist: Velbrück 2002.

- Ottmar Ette, Alexander von Humboldt und die Globalisierung. Das Mobile des Wissens, Frankfurt/Main: Insel 2009.

- Ottmar Ette, „Vorwort: Reisen im Buch der Begegnungen“, in: Alexander von Humboldt, Das Buch der Begegnungen. Menschen – Kulturen – Geschichten. Aus den amerikanischen Reisetagebüchern, hrsg. von Ottmar Ette, Zürich: Manesse 2018, S. V–XIV.

- Jean Baptiste Benoît Eyriès, „Préface du traducteur“, in: Alexander von Humboldt, Tableaux de la nature, Paris: Schoell 1808, Band 1, S. I–II.

- Jean Baptiste Benoît Eyriès, „Préface du traducteur“, in: Alexander von Humboldt, Tableaux de la nature, Paris: Gide 1828, Band 1, S. V–VII.

- Hervé Faye, „Avertissement du traducteur“, in: Alexander von Humboldt, Cosmos, Mailand: Paoli 1846, Band 1, S. IX–XII.

- Horst Fiedler und Ulrike Leitner, Alexander von Humboldts Schriften. Bibliographie der selbständig erschienenen Werke, Berlin: Akademie 2000.

- Charles Galusky, „Avertissement du traducteur“, in: Alexander von Humboldt, Tableaux de la nature, Mailand: Paoli 1851, S. I–VII.

- Johannes Görbert, Die Vertextung der Welt. Forschungsreisen als Literatur bei Georg Forster, Alexander von Humboldt und Adelbert von Chamisso, Berlin, Boston, MA: de Gruyter 2014.

- Hermann Hauff, „Vorrede des Herausgebers“, in: Alexander von Humboldt, Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents, Stuttgart: Cotta 1859, Band 1, S. VI–XIII.

- Bettina Hey’l, Das Ganze der Natur und die Differenzierung des Wissens. Alexander von Humboldt als Schriftsteller, Berlin, New York, NY: de Gruyter 2007.

- Ferdinand Hoefer, „Préface du traducteur“, in: Alexander von Humboldt, Tableaux de la nature, Paris: Gide 1850/1851, Band 1, S. I–III.

- Alexander von Humboldt, Ideen zu einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer, Paris: Schoell; Tübingen: Cotta 1807 [Verfasserangabe: „Von Al. von Humboldt und A. Bonpland. Bearbeitet und herausgegeben von dem erstern“].

- Alexander von Humboldt, Cosmos, o ensayo de una descripción física del mundo, Por Alejandro de Humboldt. Trad. al castellano por Francisco Diáz Quintero, México: García Torres 1851.

- Alexander von Humboldt, El Cosmos ó Ensayo de una descripción fisica del mundo, Madrid: Establecimiento tipográfico de D. Ramón Rodríguez de Rivera, 1851–52.

- Alexander von Humboldt, „Vorwort“, in: Alexander von Humboldt, Reise in die Aequinoctial-Gegenden des neuen Continents, Stuttgart: Cotta 1859, Band 1, S. II–V.

- Alexander von Humboldt und Cotta, Briefwechsel, hrsg. von Ulrike Leitner und Eberhard Knobloch, Berlin: Akademie 2009.

- Daniel Kehlmann, Die Vermessung der Welt. Roman (2005), Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2008.

- Tobias Kraft, „Von den Sprachen in die Welt und wieder zurück. Anschwellende Redevielfalt und mehrsprachige Textgenesen im Werk Alexander von Humboldts“, in: Anne Baillot (Hrsg.), Netzwerke des Wissens. Das intellektuelle Berlin um 1800, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2011, S. 369–398.

- Tobias Kraft, „Humboldts Hefte. Geschichte und Gegenwart von Tagebuch-Forschung und -Rezeption“, in: Humboldt im Netz 16:31 (2015), S. 47–57.

- Ulrike Leitner, „Ausgaben und Übersetzungen“, in: Ottmar Ette (Hrsg.), Alexander von Humboldt-Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Stuttgart: Metzler 2018, S. 252–259.

- Oliver Lubrich, „Von der ersten bis zur letzten Veröffentlichung. Alexander von Humboldts ,Sämtliche Schriften‘ in der ,Berner Ausgabe‘“, in: Zeitschrift für Germanistik N.F. 28:1 (2018), S. 119–130.

- [Christian Friedrich Ludwig], „Vorrede“, in: Alexander von Humboldt, Aphorismen aus der chemischen Physiologie der Pflanzen, Leipzig: Voß und Compagnie 1794, S. V–XX.

- Irene Prüfer Leske, „Übersetzungen, Manipulationen und Neuübersetzung des Essai politique sue l’île de Cuba Alexander von Humboldts“, in: Ottmar Ette und Walther L. Bernecker (Hrsg.), Ansichten Amerikas. Neuere Studien zu Alexander von Humboldt, Frankfurt/Main: Vervuert 2001, S. 219–230.

- Nicolaas A. Rupke, Alexander von Humboldt. A Metabiography, Bern: Lang 2005.

- Elizabeth Juliana Sabine, „Note by the Translator“, in: Alexander von Humboldt, Aspects of Nature, Philadelphia, PA: Lea and Blanchard 1849, Band 1, S. XVII.

- Rüdiger Schaper, Alexander von Humboldt. Der Preuße und die neuen Welten, München: Siedler 2018.

- Dorothea Schuster, „Die Rezeption des Corpus Americanum von Humboldt in spanischen Medien des 19. Jahrhunderts“, in: Christian Wentzlaff-Eggebert und Martin Traine (Hrsg.) Arbeitspapiere zur Lateinamerikaforschung, Universität zu Köln 2001, Online unter lateinamerika.phil-fak.uni-koeln.de (03.05.2021).

- Michael Strobl, „Humboldts Denken war politischer Zündstoff“, in: UniPress 174 (Mai 2018): Humboldts neue Welt, S. 16–18.

- James W. Underhill, Humboldt, Worldview and Language, Edinburgh: Edinburgh University Press 2009.

- Stefan Willer, „Les auto-traductions des frères Humboldt“, in: Wolfgang Asholt, Mireille Calle-Gruber, Edith Heurgon und Patricia Oster-Stierle (Hrsg.), Europe en mouvement, Bd. 2: Nouveaux regards, Paris: Hermann 2018, S. 89–103.

- Helen Maria Williams, „Preface“, in: Alexander von Humboldt, Personal Narrative of Travels to the Equinoctial Regions of the New Continent, London: Longman, Hurst, Rees, Orme, and Brown, Band 1, S. V–XII.

- Andrea Wulf, The Invention of Nature. Alexander von Humboldt’s New World, New York, NY: Knopf 2015.